インフォメーション

重症のはぎしりが劇的に改善した当院体験記

当院通院中の患者様より体験記お寄せいただきました。

以下掲載します。

私は長年、重度のはぎしりに悩まされてきました。特にここ数年は症状が悪化し、毎朝起きるたびに顎のだるさと頭痛に苦しんでいました。歯科でマウスピースを作ってもらいましたが、眠っている間に無意識に強く噛みしめてしまうため、すぐに削れてしまい、根本的な解決には至りませんでした。歯並びへの影響や顎関節症の不安もあり、精神的にも大きなストレスを感じていたのです。

そんな折、知人から「カイロプラクティックで改善することがあるらしい」と聞き、半信半疑ながら近所のカイロプラクティックセンター(宇佐美カイロプラクティックセンター・伊東市宇佐美676-2)を訪れました。初回のカウンセリングでは、私の生活習慣や姿勢、仕事中のパソコン作業の様子まで丁寧に聞き取っていただきました。そして驚いたのは、はぎしりの原因が単に「歯や顎の問題」ではなく、首や背骨の歪み、さらには日中の姿勢やストレスとも深く関係しているという説明でした。

検査を受けると、私の首の骨が前方にずれており、肩や背中にも強い緊張があることが分かりました。施術は痛みを伴わないソフトな調整で、初回の後から首と肩の軽さを実感しました。数回通ううちに、顎のこわばりが和らぎ、朝の頭痛が徐々に軽減していったのです。

さらに先生からは、日常生活でできるセルフケアも教わりました。特に効果を感じたのは、就寝前の首のストレッチと呼吸法です。これにより体の緊張が解け、睡眠が深くなった実感があります。また、正しい姿勢を意識することで、昼間の無意識の食いしばりも減っていきました。

3か月ほど通院した頃には、ほとんど毎晩のように聞かされていた家族からの「歯ぎしりがうるさい」という苦情がなくなり、自分自身も朝の顎の痛みを感じなくなりました。歯科でチェックしてもらったところ、歯のすり減りも新たに進行していないとのことで、大きな安心につながりました。

今では、はぎしりの悩みから解放されただけでなく、全身の調子も良くなったと感じています。肩こりや頭痛が減ったことで仕事の効率も上がり、心にも余裕が生まれました。振り返ってみると、はぎしりは単なる口の問題ではなく、体全体のバランスが崩れていたサインだったのだと思います。

私と同じように長年はぎしりで悩んでいる方には、ぜひカイロプラクティックを試していただきたいです。身体の根本から整えることで、きっと新しい可能性が開けると実感しています。

先生のところは中国鍼灸もやられているようでして、重症のヘルニア・坐骨神経痛も一撃で改善できるとのことでした。

Relaxation massageとはどんなものか?

指圧マッサージとは? 8つの知られざる事実

院長著

指圧マッサージとは? 8つの知られざる事実

伝統的な東洋医学は、何千年もの間、人々をホリスティックに癒すために用いられてきました。中でも指圧マッサージは最も人気のある輸出品の一つで、現在では世界中の多くの国で実践されています。では、指圧マッサージとは一体何で、どのように役立つのでしょうか?

指圧(発音は シーアイツ )マッサージは、日本発祥の総合的なエネルギー療法および指圧療法で、そのルーツは日本の伝統的なマッサージであるあん摩マッサージ指圧にあり、さらに遡れば伝統的な中国医学(TCM)に遡ります。

指圧マッサージのメリットや用途など、指圧に関する 8 つの事実を見てみましょう。

指圧マッサージについてあなたが知らない8つのこと

1. 指圧マッサージは中医学と類似点がある

指圧マッサージには、浪越指圧と増永指圧の2種類があります。 増永指圧は、目に見えない経絡網が体内を巡る生命エネルギーを担っているという中医学の理論に基づいています。ストレスや病気は、このエネルギー経絡システムの閉塞によって引き起こされると考えられています。

指圧は、正中にあるさまざまなツボに圧力を加えることで、気の流れの滞りを特定し、気を体内にスムーズに流すことができます。

2. 指圧マッサージは推拿マッサージをベースにしている

指圧は、中世に中医学が日本に伝来した後に発展した日本のマッサージ療法です。推拿(中医学の療法)が日本に伝わり、日本の整体師がそれをあん摩マッサージへと改良しました。指圧マッサージは、推拿とあん摩の類似した技法から発展しました。

3. 指圧ではマッサージオイルは使用しない

スパで受ける通常の全身マッサージとは異なり、指圧ではマッサージオイルは使用しません。服を脱ぐ必要もありません。ゆったりとした服装でしたら、そのままお越しください!

4. 指圧は幅広い症状に効果がある

指圧マッサージは筋肉の痛みを治療し、研究では腰痛の改善に補助療法として指圧を使用することが支持されています1。

指圧は病気を診断したり治癒したりするものではありませんが、次のような症状にも効果がある可能性があります。

関節炎

筋肉痛

頭痛と片頭痛

怪我

線維筋痛症

悪い姿勢

アレルギー

不安とうつ病

消化器疾患

倦怠感

不眠症

月経前症候群(PMS)

性欲減退

5. 指圧は活力を与えたり、心を落ち着かせたりする

増永指圧では、お客様のニーズに合わせて様々な手技を組み合わせます。例えば、エネルギーが低下している場合は、セラピストが活力を与えるダイナミックな手技を用いて、気を活性化し、陽のエネルギーを高めます。

不安や暑さ、緊張(陽のエネルギーが強い)を感じている場合は、セッションでリラックスできます。抱きしめたり、ストレッチしたり、優しく揉んだりするテクニックを取り入れることもあります。セッション後は、よりバランスの取れた気分になっているはずです。

6. 指圧は気分を高める

指圧マッサージは気分を高め、ストレスを軽減します。研究によると、火傷などの外傷に伴う不安を軽減することが示されています2。また、幸福感やモチベーションを高める脳内物質であるセロトニンとドーパミンの分泌を促す効果も期待できます。

7. 指圧後に多少の硬直を感じることがあります

指圧マッサージの意味は「指による圧力」です。通常、施術者はマッサージ台、低いマッサージソファ、またはベッドの上で施術を受け、施術者は患者の体重を利用して深い圧力を加え、毒素を排出し、健康的な血液循環とリンパの流れを促進します。

指圧マッサージは痛みを伴うものではありません。施術者は優しく深い圧力をかけるため、全く痛みはありません。まれに、筋肉の硬直を感じる場合がありますが、危険なものではなく、数日以内に消失します。

8. 指圧はホリスティックなアプローチです

指圧師は治療計画を立てる際に、健康状態や症状の履歴を伺います。また、指圧治療をサポートするために、食事の変更や運動を提案することもあります。

坐骨神経痛の場合、カイロプラクターによる治療は何回必要でしょうか?

坐骨神経痛の場合、カイロプラクターによる治療は何回必要でしょうか?

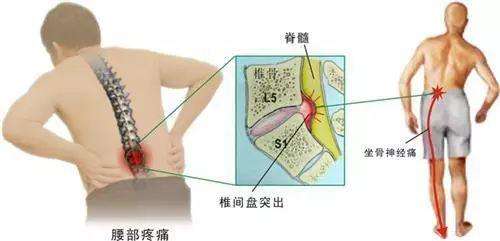

坐骨神経痛とは、背中、脚、足、そしてつま先に痛みを感じることです。走るような痛み、チクチクする感覚、放散痛、あるいは全身の不快感など、様々な症状が現れます。坐骨神経痛は自然に治ることもありますが、必ずしもそうとは限りません。放置すると、坐骨神経痛は永続的で長期的な損傷を引き起こす可能性があります。

理学療法は筋肉を強化し、坐骨神経痛を軽減しますが、それでも十分でない場合は、カイロプラクティックケアで不快感を軽減し、動きや感覚を改善することができます。しかし、坐骨神経痛が改善するまでに、カイロプラクターによる治療は何回必要になるのでしょうか?

坐骨神経痛とは何ですか?

坐骨神経は脊髄から枝分かれした神経の束です。体の中で最も長く太い神経の一つで、股関節から脚の側面を通り膝まで伸びています。そこからさらに他の神経に分岐し、つま先まで届きます。

坐骨神経痛とは、坐骨神経とつながっている部分に痛みを感じることです。この痛みは軽度の場合もあれば重度の場合もあり、以下の部位に感じられます。

ヒップ

戻る

脚

足

足の指の間。

坐骨神経痛には、次のようなさまざまな原因があります。

椎間板ヘルニア

梨状筋症候群

太りすぎ

悪い姿勢

骨棘

脊柱管狭窄症

変形性関節症

妊娠

脊椎すべり症

突然の怪我(交通事故など)

坐骨神経痛の治療回数

カイロプラクターは坐骨神経痛をどのように治療するのでしょうか?

エクササイズや理学療法で筋肉を強化し、市販薬で坐骨神経痛の痛みを和らげることはできますが、カイロプラクティックケアや坐骨神経痛の調整も坐骨神経痛の症状を改善することができます。カイロプラクターは、坐骨神経痛の治療に、1つまたは複数のカイロプラクティック治療を組み合わせることがあります。

カイロプラクティック調整

カイロプラクティックによる調整は、優しくコントロールされた動きで背骨を整え、筋肉の緊張を和らげます。カイロプラクティックによる調整で坐骨神経痛を完全に治すことはできませんが、痛みを和らげることはできます。

例えば、椎間板ヘルニアは坐骨神経痛の一般的な原因です。カイロプラクターは、骨盤ブロック療法の屈曲牽引法を用いて緊張と炎症を軽減し、痛みを和らげることがあります。

妊娠中のカイロプラクティックケア

赤ちゃんの成長、体重増加、そして重心の変化により、妊娠中だけでなく産後も坐骨神経痛を経験することはよくあります。ウェブスターテクニックのような優しい調整は、坐骨神経痛による背中や腰の痛みを軽減することができます。

妊娠中のマッサージは、坐骨神経痛の痛みを軽減する効果もあります。カイロプラクティックとは異なり、妊娠中のマッサージは緊張した筋肉をほぐすことに重点を置いており、痛みを軽減します。

メディカルマッサージ

メディカルマッサージは、筋肉の深層部をターゲットにしたマッサージ療法です。坐骨神経周辺の筋肉の緊張を和らげ、全身の血流を改善して炎症を軽減します。

坐骨神経痛の場合、どのくらいの頻度でカイロプラクターに診てもらう必要がありますか?

カイロプラクティック治療で坐骨神経痛を治すことはできません。しかし、定期的な調整とケアによって、坐骨神経痛とその不快感を軽減することは可能です。

坐骨神経痛の治療回数

カイロプラクティック治療の必要回数は、個々のニーズ、痛みの程度、そして長期的な健康目標によって異なります。カイロプラクターが治療計画の詳細を、どのくらいの頻度で、どのくらいの期間通う必要があるかを含めて説明します。

ほとんどの患者は、数回の診察で痛みが軽減したと報告していますが、改善を維持するには、数か月、あるいは数年にわたって定期的にカイロプラクターに診てもらう必要があるでしょう。

>>詳細: どのくらいの頻度でカイロプラクターに診てもらうべきですか?

坐骨神経痛の場合、いつカイロプラクティックを受けるべきでしょうか?

軽度の坐骨神経痛は、 4~6週間以内に自然に治ることが多いです。しかし、6週間経っても痛みが続いたり、悪化したりする場合は、以下のような長期的な合併症を引き起こす可能性があるため、カイロプラクターなどの医療専門家に相談する必要があるかもしれません。

痛みの増加

筋力低下

足全体にチクチクする感じ

永続的な神経損傷

安心を見つける

坐骨神経痛の治療にカイロプラクターに何回通う必要があるかは、痛みの原因と痛みの程度によって異なります。坐骨神経痛は自然に治る場合もありますが、カイロプラクターの助けを借りることで、症状が早く改善し、将来的に坐骨神経を保護することができます。

妊娠、怪我、その他坐骨神経痛の原因が何であれ、思いやりと温かさに満ちたチームが、あなたのお悩みを解決いたします。お客様一人ひとりに合わせた包括的な治療プランを一緒に考え、坐骨神経痛の緩和、可動域の回復、そしてより健康的で痛みのない生活の実現をサポートいたします。今すぐご予約ください。

坐骨神経痛はカイロプラクティックで改善する

坐骨神経痛の持続的で衰弱させるほどの痛みに悩まされている方は、この厄介な症状を緩和し、長期的な解決策を探していることでしょう。カイロプラクティックケアは、不快感の根本原因に焦点を当てることで、坐骨神経痛を治療する総合的かつ非侵襲的なアプローチを提供します。

脊椎調整の専門知識と筋骨格系に関する深い知識を持つカイロプラクターは、坐骨神経痛の緩和を支援し、将来の再発を防ぐ方法についても指導することができます。この記事では、カイロプラクターが痛み

の根本原因を特定し、個々のニーズに対応するカスタマイズされた治療計画を作成する方法など、坐骨神経痛に対するカイロプラクティック治療の科学的根拠を探ります。また、カイロプラクティックセッション中に何が期待できるか、そして痛みの管理戦略にカイロプラクティックケアを取り入れることによる長期的なメリットについても説明します。カイロプラクティックケアが坐骨神経痛の緩和と全体的な生活の質の向上にどのように役立つかをご覧ください。

カイロプラクティック治療の科学

カイロプラクティックケアが坐骨神経痛の痛みを実際にどのように緩和するのか疑問に思っているかもしれませんので、その背後にある科学を詳しく見ていきましょう。

カイロプラクターは脊椎調整の専門家であり、筋骨格系に関する深い知識を持っています。彼らはホリスティックな治癒に焦点を当てており、症状だけでなく患者の全体的な健康と幸福に目を向けます。

坐骨神経痛の痛みは、多くの場合、椎骨のずれや腰椎の突出によって引き起こされ、坐骨神経を圧迫する可能性があります。カイロプラクティックケアは、このずれを矯正し、神経への圧迫を軽減し、最終的に坐骨神経痛に関連する痛みと炎症を軽減することを目的としています。

カイロプラクティックケアの重要な原則の1つは、体には自然治癒力があるという信念です。坐骨神経痛の痛みに関しては、カイロプラクターは脊椎マニピュレーション(調整とも呼ばれます)を使用して脊椎を再調整し、適切な機能を回復します。

これらの調整は、脊椎の可動性を高め、炎症を軽減し、身体の自然治癒力を高めるのに役立ちます。カイロプラクターは、理学療法、マッサージ、ストレッチ体操などの他のテクニックも活用して、患部周辺の筋肉や組織を強化します。これにより、痛みの緩和と将来の坐骨神経痛の発症予防がさらに促進されます。

坐骨神経痛に対するカイロプラクティック治療の効果は個人差がありますが、多くの患者がこのアプローチによって症状の大幅な緩和を実感しています。カイロプラクティック治療は即効性がなく、最適な結果を得るには複数回の施術が必要になる場合があることを覚えておくことが重要です。

しかし、坐骨神経痛の根本原因に対処し、全体的な健康に焦点を当てることで、カイロプラクティック治療は、侵襲的な処置や薬物療法に代わる安全で自然な代替手段となります。ですから、坐骨神経痛に悩まされ、治癒へのホリスティックなアプローチを求めているなら、カイロプラクティック治療を試してみることを検討してみてください。

坐骨神経痛の根本原因を特定する

坐骨神経痛の不快感を効果的に緩和するには、その根本原因を正確に特定することが重要です。脊椎矯正の専門知識と筋骨格系への深い理解を持つカイロプラクターとして、脊椎、骨盤、そして周囲の軟部組織を徹底的に検査し、坐骨神経痛の原因を特定することが重要です。

この包括的なアプローチにより、症状を一時的に管理するだけでなく、患者様一人ひとりのニーズに合わせた治療計画を作成し、根本的な問題に対処することができます。カイロプラクターは、脊椎のアライメントだけでなく、全身の健康状態も考慮し、総合的な治癒を促進します。

具体的には、姿勢、歩き方、日常の活動を評価し、これらの要因が坐骨神経痛の原因となっているかどうかを判断します。さらに、X線やMRIなどの診断ツールを用いて脊椎の状態をより明確に把握し、不快感の原因となっている可能性のある椎間板の問題、脊椎のずれ、神経の圧迫などを特定します。

徹底的な評価を通して、カイロプラクターは坐骨神経痛の根本原因に焦点を当てた、あなたに合わせた治療プランを作成します。これには、症状の緩和と長期的な脊椎の健康促進を目的とした、脊椎矯正、ストレッチ、エクササイズ、ライフスタイルのアドバイスなどが含まれます。

症状だけでなく、痛みの原因に取り組むことで、持続的な緩和を実現し、将来の坐骨神経痛の再発を防ぐことができます。ですから、カイロプラクターの専門知識と、ホリスティックヒーリングへのコミットメントを信頼し、坐骨神経痛を克服しましょう。

坐骨神経痛緩和のためのカスタマイズされた治療計画

あなた独自の状況に合わせて作成されたカスタマイズされた治療計画を通して、苦痛を伴う坐骨神経痛からの永続的な緩和を見つけることを想像してみてください。坐骨神経痛に対するカイロプラクティック治療は、あなたの特定のニーズに合わせた包括的で個別のアプローチを提供することに重点を置いています。痛みの根本原因に対処することで、カイロプラクターは不快感を軽減するだけでなく、将来の坐骨神経痛の発症を防ぐのにも役立つ治療計画を作成できます。

カイロプラクターが坐骨神経痛を治療するために使用する主なテクニックの 1 つは、脊椎マニピュレーションまたは調整です。これらの調整は脊椎を再調整し、坐骨神経への圧力を軽減して神経機能を改善します。

軟部組織療法には、マッサージや筋膜リリースなどのさまざまなテクニックが含まれており、筋肉の緊張、炎症、および坐骨神経への全体的なストレスを軽減するのに役立ちます。

カイロプラクターは、坐骨神経痛の長期的な緩和を維持するために、姿勢の改善、体幹を強化するエクササイズの導入、より健康的な食生活の採用など、日々の習慣の変更を提案することもあります。

カイロプラクターと緊密に連携することで、脊椎矯正の専門知識と筋骨格系に関する知識を活用できます。このホリスティックなアプローチは、坐骨神経痛の症状だけでなく、根本的な原因にも対処し、全体的な健康を促進します。

ですから、坐骨神経痛に人生を支配され続けるのはやめましょう。坐骨神経痛に対するカイロプラクティックケアの可能性を受け入れ、すぐに痛みを和らげ、痛みのない未来へと導く継続的なサポートを提供する、一人ひとりに合わせた治療プランのメリットを実感してください。

カイロプラクティックセッション中に何を期待するか

初めてのカイロプラクティック施術に少し不安を感じていますか?ご安心ください。

施術内容について簡単にご説明いたしますので、安心して永続的な痛みの緩和と健康増進への道を歩み始めてください。カイロプラクティックは、筋骨格系、特に脊椎に焦点を当てた、非侵襲的で総合的な健康とウェルネスへのアプローチです。カイロプラクターは脊椎矯正の専門家であり、体の構造と機能を深く理解しています。彼らはこの知識を活かして、痛みや不快感を和らげ、全体的な健康とウェルネスを促進します。

初めてのカイロプラクティック施術では、カイロプラクターが詳細な病歴を聴取し、身体検査を行い、坐骨神経痛の根本原因を突き止めます。また、脊椎や周囲の構造をより詳細に観察するために、X線検査やMRIなどの診断検査を行う場合もあります。

問題箇所を特定した後、カイロプラクターはお客様一人ひとりのニーズに合わせた治療プランを作成します。このプランには、脊椎矯正、軟部組織療法、運動や栄養カウンセリングなどの補助療法が組み合わされている場合があります。

カイロプラクティックセッション中、カイロプラクターは手技または専用の器具を用いて、脊椎の精密矯正を行います。これらの矯正は、正しい位置合わせを回復させ、神経への圧迫を軽減し、患部の治癒を促進します。矯正中に圧迫感やポンという音が聞こえる場合がありますが、痛みを伴うことはありません。

実際、多くの人が矯正後すぐに痛みの緩和とリラックス感を実感しています。治療プランを進めていくと、痛みのレベル、可動性、そして全体的な生活の質の改善に気付くでしょう。

カイロプラクターには、ご自身の経験やご心配な点について率直にお話しください。そうすることで、最も効果的で快適な治療を受けることができます。

長期的なメリットと疼痛管理戦略

カイロプラクティック治療による永続的な痛みの緩和と健康の改善への旅に出ることで、坐骨神経痛に劇的な長期的な効果と効果的な疼痛管理戦略をもたらすことができます。カイロプラクターは脊椎矯正の専門家であり、筋骨格系に関する深い知識を持っているため、坐骨神経痛の根本原因に対処する治療計画をカスタマイズすること

ができます。ホリスティックヒーリングに焦点を当てることで、カイロプラクターは当面の不快感を軽減するだけでなく、将来の坐骨神経痛の発症を予防するのにも役立ちます。カイロプラクティック治療中、カイロプラクターは脊椎矯正、軟部組織療法、リハビリテーション運動を組み合わせて、脊椎周辺の支持筋を強化し、全体的な柔軟性を向上させることがあります。その結果、坐骨神経への圧迫が軽減され、痛みや不快感が軽減されます。さらに

、カイロプラクティックケアでは、正しい姿勢と身体の動作を維持することの重要性を強調しており、これらは将来の坐骨神経痛の発症を予防するのに役立ちます。カイロプラクターは、脊椎の健康維持のためのベストプラクティスを指導することで、痛みを管理し、脊椎機能を最適に保つために必要なツールを身につけさせてくれます。

坐骨神経痛に対するカイロプラクティックケアを継続することで、健康状態全般の改善を実感していただけるでしょう。カイロプラクターのホリスティックなアプローチは、身体的な痛みだけでなく、慢性的な不快感に伴う感情面や精神面にもアプローチします。リラクゼーションテクニック、ストレス軽減、適切な栄養管理を疼痛管理プランに取り入れることで、カイロプラクターはより健康的でバランスの取れたライフスタイルを送れるようサポートします。

この包括的なアプローチにより、坐骨神経痛の痛みをコントロールし、持続的な緩和効果を実感していただけます。

カイロプラクティックで腰痛を治す方法は?

カイロプラクティック調整の利点

カイロプラクティック調整の最も一般的な用途は、以下の治療です。 腰痛 首の痛み 頭痛 坐骨神経痛

しかし、これらの症状のいずれかに調整が効くかどうかを確認する研究はほとんどありません。 腰痛。カイロプラクティック調整は腰痛をわずかに改善する可能性があり、オピオイドやその他の鎮痛剤よりも安全な代替手段となる可能性があります。

米国内科医会のガイドラインでは、利点に関する証拠は限られているものの、急性(短期)および慢性(長期)の腰痛に脊椎矯正を推奨しています。関連:慢性疼痛症候群とは? 首の痛み。証拠は明確ではありませんが、調整は急性および慢性の首の痛みを軽減するのに役立つ可能性があります。

頭痛。調整により、首の問題が原因の頭痛の回数や強度が軽減される可能性があります。しかし、片頭痛の場合、カイロプラクティックが効くことを示す証拠は腰の坐骨神経が圧迫されると、脚に痛み、しびれ、うずきが生じます。ある研究レビューでは、脊椎矯正が坐骨神経痛の緩和に役立つ可能性があることがわかりましたが、証拠は強力ではありません。

カイロプラクティック調整が高血圧や生理痛などの他の種類の症状に効果があるという証拠はさらに少ないです。カイロプラクティック調整のリスクカイロプラクティック調整は、資格を持ち訓練されたカイロプラクターにかかる場合は安全です。発生する副作用のほとんどは軽度で、次のようなものです。痛みまたは痛みの増加硬直頭痛これらの問題は通常約 1 日で改善します。調整後に椎間板ヘルニア、脳卒中、または神経系の問題が報告されていますが、これらのような深刻な副作用は非常にまれです。