ブログ

前立腺肥大症

前立腺肥大症の特別鍼灸治療

鍼治療は良性前立腺肥大症(BPH)の治療に用いられ、主に観音経穴、回陰経穴、神薗経穴、大掌経穴、膀胱経穴、三陰交経穴を刺激します。これらの経穴はいずれも症状緩和に効果的ですが、内分泌疾患がある場合は、電気刺激を用いて上記の経穴のいくつかを直接刺激することができます。1回の施術時間は約20分で、回復を効果的に促進し、効果も期待できます。気虚の症状があるBPH患者には、補気作用のある生薬も用いるべきです。人参、黄耆、当帰、枸杞子、黄耆、棗、甘草、生姜などは、いずれも中気を補い、回復を促進する効果があります。利尿薬や排尿困難緩和薬と併用することで、包括的な治療が可能になります。さらに、前立腺肥大症の患者は休息に留意し、過度な運動を避ける必要があります。また、日常の運動療法に食事療法を取り入れ、腎を養い精気を強め、体を整える食品を摂取することも重要です。前立腺肥大症は性器を強化するため、性器を自由に動かすためのトレーニングを行うことも重要です。

背景と適応・位置づけ

「良性前列腺肥大(Benign Prostatic Hyperplasia:BPH)」とは、中高年男性に頻発する前立腺の実質増殖・肥大により、膀胱出口・尿道周囲の抵抗が増え、排尿障害(尿流細・途切れ・残尿・夜間頻尿など)をきたす疾患です。 ([ウィキペディア][1])

中国においても、前立腺肥大=「前列腺增生症/前列腺肥大症」として、泌尿器科・中医科双方で取り扱われています。 ([caam.cn][2])

西洋医学的には、薬物療法(αブロッカー、5α還元酵素阻害剤など)や進行例では手術(経尿道的切除など)が標準となりますが、中国では中医(伝統中医学)・鍼灸療法が「補助/併用療法」として比較的活用されています。 ([hanspub.org][3])

中医的には「年老腎気虚/湿熱鬱結/血瘀気滞」「下焦(腎・膀胱・前列腺部位)気血運行不暢」などを病因・病機と捉え、鍼灸で経絡・穴位を刺激して気血を調え、局所の血流・神経支配を改善し、膀胱排尿機能・前立腺周囲微環境を整える、という論理が採られています。 ([xtshos.com.cn][4])

最近のレビューでも、鍼灸が前立腺関連疾患(BPHを含む)において「症状改善(排尿症状、夜間頻尿等)」「腺体容積縮小/尿流改善」の可能性を示唆しています。 ([intandro.com][5])

そのため、北京・上海など大都市の中医病院・鍼灸院でも、前立腺肥大を対象に鍼灸を実施している施設が少なくありません。

★ 鍼灸治療の手法・代表的な穴位・頻度

以下では、実際に論文・中医鍼灸専門家が報じている手法を整理します。もちろん施設・医師・患者によって個別差がありますが、一般的な枠組みとして参考になります。

★ 穴位の選定・刺鍼法

中医鍼灸の文献では、前立腺肥大に対してよく用いられる主穴・補助穴として以下が挙げられています。 ([hanspub.org][3])

* 会陰穴・会陰旁穴(会陰部、会陰穴の傍) ([caam.cn][2])

* 曲骨穴(下腹部、恥骨結合付近) ([pharmnet.com.cn][6])

* 三陰交穴(下腿内側、足の三陰経の交会穴) ([caam.cn][2])

* 腎俞穴(背部、腰部付近) ([caam.cn][2])

* 膀胱経・足太陽膀胱経、および任脈・督脈関連の穴位(例:関元、中極など) ([Lippincott][7])

刺鍼法としては、直刺・透刺・電針(電気刺激付き鍼)・灸(艾灸)併用という形が取られることが多く、下記ような手技が報告されています。

* 例として「肛周穴 + 会陰旁穴」を用い、肛門周囲から前立腺を触知して引導しつつ針を2~2.5寸進入、電針100 回/分を30〜40分通電。毎日1回、15回を1療程、療程間隔7日という報告があります。 ([caam.cn][2])

* また、耳穴電針という補助的アプローチも報告されており、耳輪の「前列腺穴」「尿道穴」「膀胱穴」を取穴、約0.2–0.3cm刺入、連続波電針30分、1日1回、5回を1療程。治療12例中有効率100%。 ([caam.cn][2])

* 艾灸併用:例えば神闕穴に薬餅外敷+生姜片+艾炷灸6壮、その後毎晩艾条灸薬餅10-15分、3日1回薬換、6回を1療程という工夫もあります。 ([caam.cn][2])

頻度・期間としては、「週2〜3回」「1〜3ヶ月」などの記載があります。例えば、「針灸治療一般毎週2‐3回、中薬併用調剤毎週1回、前列腺肥大約需1-3か月可得満意療效」。 ([纽约中医][8])

また、最近の研究レビューでは、鍼灸治療10〜15回1療程とする報告もあります。 ([hanspub.org][3])

### 治療の流れの例

典型的な進め方を以下に整理します(あくまで一例です)。

1. 初回診察:中医問診・西医的検査併用(排尿症状、前立腺体積、最大尿流率、残尿量など)

2. 証型(中医側)を判定:腎気虚・湿熱下注・気滞血瘀など。これに併せて穴位を選定。

3. 鍼灸セッション開始:例えば会陰旁穴+肛周穴+曲骨+三陰交+腎俞、電針併用、30–40分留針/通電。

4. 艾灸併用または中薬併用による補助(状況次第)。

5. 1〜3週間に2〜3回を実施し、1〜2ヶ月(10〜15回)を1療程とする。療程終了後に症状・検査値を再評価。必要なら次の療程を1週間間隔で継続。

6. 治療中・終了後には生活指導(起居・飲食・排尿習慣)も併せて行う。 ([xtshos.com.cn][4])

---

## 臨床効果・エビデンス

中国の中医鍼灸文献・近年の論文レビューによると、鍼灸治療には以下のような効果・可能性が報告されています。

### 臨床報告

* ある報告では69例の前立腺肥大患者に対して、主穴+肛周/会陰旁電針1日1回×15回1療程を実施し、64例有効解析(43例「近愈」67.2%、18例「有效」28.0%、3例「無効」4.8%=有効率95.2%)という成績が示されています。 ([caam.cn][2])

* また、「針灸治療一般毎週2〜3回、中薬併用、1〜3か月で満意な療效」という施設報告もあります。 ([纽约中医][8])

* 最新のレビューでは、鍼灸がBPH治療において「尿路症状の改善」「前立腺容積の縮小/尿流改善/生活の質向上」の可能性を有することが整理されており、安全性も高く副作用少、という評価が出ています。 ([hanspub.org][3])

* 例えば2025年発表の研究では、穴位使用頻度データとして、任脈(CV)、膀胱経(BL)、脾経(SP)などが頻用されており、それらを用いて「気血循環改善・下焦うっ血解消」に働きかけていると考察されています。 ([Lippincott][7])

### 考えられる作用機序

中医鍼灸理論および近年の西洋的研究観点から、以下のようなメカニズムが提示されています。

* 鍼灸刺激により、前立腺・膀胱・下腹部・骨盤底部の神経(仙髄〜下腹神経叢)および血管・リンパ循環に影響を与え、局所の血流拡大・うっ血改善・神経支配正常化を促す。例えば、任脈・膀胱経経絡が前立腺周囲および下焦に関連するという論があります。 ([Lippincott][7])

* また、鍼・電鍼・艾灸による刺激が「膀胱排尿筋(逼尿筋)/尿道括約筋/骨盤底筋」の機能を改善し、排尿障害(尿流低下・残尿量増加)の改善に寄与する可能性があります。 ([PMC][9])

* 中医理論では「腎陽不足」「気滞血瘀」「湿熱下注」などが前立腺肥大の内部病因とされ、それらを鍼灸で「補腎納気」「行気活血」「清湿利湿」などの方法で調整することで、肥大した前立腺組織のうっ血・肥厚を緩和し、症状を軽減するとされます。 ([xtshos.com.cn][4])

* 近年、鍼灸治療によって前立腺増殖マーカー低下・腺体容積縮小傾向が示唆されており、単に症状を和らげるだけでなく、構造的変化に働く可能性が研究されています。 ([intandro.com][5])

### 留意点・限界

* ただし、鍼灸単独で西洋医学的な標準治療(薬物・手術)を超える確固たるエビデンスがあるわけではなく、施設間・研究間の方法(穴位・頻度・経過)バラツキがあります。例えば無作為化対照試験の数は限られています。 ([hanspub.org][3])

* 重度の尿路閉塞(例えば最大尿流率が極端に低い、残尿量多、腎機能障害あり等)や合併症(膀胱結石、腎水腫など)では、鍼灸のみでは不十分で、泌尿器科的手術・薬物治療を併用すべきです。

* 治療効果の発現には個人差があり、生活習慣・飲酒喫煙・排尿習慣・併存疾患(糖尿病・高血圧・肥満など)も影響します。治療中・治療後の習慣改善が重要です。 ([纽约中医][8])

* 鍼灸実施にあたっては、刺鍼前の消毒・医療衛生・医師・鍼灸師の資格・施設の整備状況などを確認する必要があります。

---

## 北京・上海など大都市での実際の環境

北京・上海といった中国の大都市では、鍼灸・中医医院(中医院)が充実しており、前立腺肥大の鍼灸治療も比較的アクセスしやすい環境にあります。いくつか特徴を挙げます。

### 医療機関・中医病院の体制

たとえば、北京では 北京中医医院(Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine)が大規模中医専門病院として知られています。 ([ウィキペディア][10])

こうした病院では、泌尿科・中医内科・鍼灸科が設置されており、鍼灸・中薬・併用治療が可能な設備があります。

上海でも中医薬大学附属病院・鍼灸専門クリニック等があり、症例数も増えてきています。

### 患者の動向・実務的ポイント

* 大都市ということもあり、インターネット・紹介経路で「前列腺增生 鍼灸」と検索して来院する中高年男性も増えてきています。

* 鍼灸だけでなく、中薬(ハーブ処方)・生活指導(飲酒節制・減塩・規則正しい排尿習慣)・体操(骨盤底筋訓練)などを併用するケースが多いです。 ([纽约中医][8])

* 料金・保険適用については、公共中医院であれば一部保険適用のケースもありますが、鍼灸+中薬併用や私立クリニックでは自己負担が生じる場合もあるため、事前確認が必要です。

* 通院頻度・継続が鍵:効果を得るためには「1~3か月継続」という報告があるため、単発で終わらせず、定期的に通う意思を持つことが重要です。

### 注意すべき事項

* 排尿障害の進行が早い・残尿量が多い・腎機能が低下している等、泌尿器科的に緊急対応が必要な状態では、鍼灸は「補助治療」と捉え、まず泌尿器科受診を優先すべきです。

* 鍼灸治療を受ける際は、鍼灸師の医療資格・消毒管理・施設の衛生状態などを確認し、感染症リスクを避けるよう注意してください。

* 治療中に症状(例えば血尿・急性尿閉・激痛など)が悪化するようであれば、速やかに泌尿器科専門医に相談するべきです。

* 鍼灸・中薬・生活改善が三位一体で機能するため、鍼だけで結果を求めるのではなく、「排尿習慣を整える」「水分・アルコール摂取・就寝前トイレ習慣を改善する」なども併せて行うことが推奨されます。 ([纽约中医][8])

---

## 結び・総括

以上をまとめると、北京・上海を含む中国の都市部において、前立腺肥大(BPH)に対する鍼灸治療は次のように位置づけられています:

* 中医鍼灸は、前立腺肥大による排尿症状(尿頻・夜尿・残尿感・尿流低下など)を改善しうる補助的治療法として、比較的安全・副作用少で導入されています。

* 実際の手法として、会陰・肛周・曲骨・三陰交・腎俞などを用いる刺鍼・電針・艾灸併用が多く、頻度は週2〜3回、1〜3か月継続という報告があります。

* 臨床報告では、例えば95%近い有効率を示すものもあり、最新の研究レビューでも「鍼灸はBPH症状改善に有望」という評価が出ています。

* ただし、鍼灸のみで全ての症例を完治させることは現状のエビデンスから言えば保証されず、泌尿器科的標準治療(薬物・手術)との併用・補完という位置づけが現実的です。

* 大都市では鍼灸・中医医院の設備・回数・通いやすさも整っており、通院・継続・生活改善を含めたトータルケアを検討する価値があります。

* 患者側としては、「施設・医師の専門性・衛生・治療方針・期待できる頻度・費用・生活改善の必要性」を事前に把握することが重要です。

もしご希望であれば、北京や上海で「前立腺肥大に鍼灸治療を行っている中医医院」の具体的な施設情報(住所・特色・言語対応など)をご紹介することも可能です。いかがされますか?

[1]: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%89%AF%E6%80%A7%E5%89%8D%E5%88%97%E8%85%BA%E5%A2%9E%E7%94%9F%E7%97%87?utm_source=chatgpt.com "良性前列腺增生症"

[2]: https://www.caam.cn/article/751?utm_source=chatgpt.com "前列腺肥大症"

[3]: https://www.hanspub.org/journal/paperinformation?paperid=79741&utm_source=chatgpt.com "针灸治疗良性前列腺增生的研究进展"

[4]: https://www.xtshos.com.cn/Html/News/Articles/4182.html?utm_source=chatgpt.com "【汤医科普】前列腺增生的针灸疗法健康宣教"

[5]: https://www.intandro.com/articles/10.22514/j.androl.2025.027?utm_source=chatgpt.com "A narrative review of acupuncture in prostate diseases: ..."

[6]: https://www.pharmnet.com.cn/tcm/zjdq/zjzl/100157.html?utm_source=chatgpt.com "前列腺肥大症_针灸大全"

[7]: https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2025/08080/acupuncture_for_benign_prostatic_hyperplasia_in.36.aspx?utm_source=chatgpt.com "Acupuncture for benign prostatic hyperplasia in the elderly"

[8]: https://www.bestacupunctureclinic.com/cn/listing/%E9%92%88%E7%81%B8%E4%B8%AD%E8%97%A5%E6%B2%BB%E7%99%82%E5%89%8D%E5%88%97%E8%85%BA%E5%A2%9E%E7%94%9F/?utm_source=chatgpt.com "针灸中藥治療前列腺增生 - 纽约中医"

[9]: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9542813/?utm_source=chatgpt.com "Therapeutic effect of acupuncture and moxa combustion on ..."

[10]: https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Hospital_of_Traditional_Chinese_Medicine?utm_source=chatgpt.com "Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine"

ジストニア

ジストニア概要

ジストニアは、主動筋と拮抗筋の非協調的な収縮によって引き起こされる運動障害症候群であり、異常な筋緊張と不随意な姿勢を特徴とする。原因によって一次性と二次性に分けられる。前者はDYT1遺伝子の変異に関連することが多く、後者は遺伝性代謝疾患または外因性因子によって引き起こされる。関与の範囲に応じて、局所性、分節性、片麻痺性、全身性に分類される。一般的な臨床症状には、痙性斜頸、捻転性痙縮、メイジュ症候群などがあり、小児期に発症したものは全身症状に進行しやすい。診断は特徴的な運動パターンと異常姿勢に基づいており、頭部CT、代謝スクリーニング、遺伝子検査などの同定技術と組み合わせて行われる[1]。治療にはボツリヌス毒素注射、抗コリン薬、そして重症の場合は脳深部刺激療法(DBS)または視床切開術が含まれます。DBSは、淡蒼球の腹側後面に電極を埋め込むことで神経回路を持続的に調節する治療法です。[2-4]重篤な症例では、呼吸サポート、多剤療法、中西医学の統合治療が必要となる。[5]二次性ジストニアは原疾患を標的とした介入が必要であり、患者の約3分の1は後遺症に悩まされる可能性があります。DBS技術の適用により、正確な標的位置決めによって症状の大幅な改善が達成される患者もいます[3-4]。。

ジストニアは、発生する場所によって、局所性、分節性、片側横隔膜性、または全身性に分類できます。一般的に、発症年齢が若いほど症状が重く、体の他の部位に影響を及ぼす可能性が高くなります。発症年齢が高いほど、ジストニアが局所性のままである可能性が高くなります。局所性ジストニアとは、痙性斜頸、書痙、眼瞼痙攣、口顎ジストニアなど、体の一部のみに影響を及ぼすジストニアを指します。分節性ジストニアは、メージュ症候群 (目、口、下顎)、片方の上肢と首、両下肢など、1 つ以上の隣接領域に影響を及ぼすジストニアです。体の片側に影響を及ぼすものは片側横隔膜性ジストニアと呼ばれ、通常は反対側の大脳半球の病変によって引き起こされます。全身性ジストニアは、少なくとも 1 つの部分と 1 つ以上の他の領域に影響を及ぼします。

病因と病態

原発性ジストニアは、ほとんどが散発性ですが、家族歴のある患者も少数います。遺伝形式は常染色体優性、劣性、X連鎖性で、7歳から15歳までの小児および青年に最も多く見られます。常染色体優性遺伝の原発性捻転痙縮の大部分は、9q32-34に位置するDYT1遺伝子の変異によって引き起こされ、浸透率は30%から50%です。ドーパ反応性ジストニアも常染色体優性遺伝で、グアノシン三リン酸シクロヒドロラーゼ-1(GCH-1)遺伝子の変異によって引き起こされます。フィリピンのパライ島では、X連鎖性劣性遺伝のジストニア-パーキンソン症候群の一種が報告されています。家族性局所性ジストニアは、通常、不完全浸透を伴う常染色体優性遺伝で発生します。

研究では、顔面または歯の外傷歴のある患者において、口腔下顎ジストニアなどの原発性ジストニア遺伝子保有者において、末梢外傷がジストニアを誘発する可能性があることが実証されています。さらに、片肢の過度な運動もジストニアを誘発する可能性があります。例えば、書痙、タイピスト痙、楽器奏者やアスリートの四肢痙など、様々な職業性ジストニアの主な原因は末梢因子であると考えられています。したがって、病因は、脊髄運動回路の再編成、または脊髄レベルより上位の運動感覚接続の変化によって引き起こされる基底核機能の変化に起因すると仮説されています。

二次性(症候性)ジストニアとは、新線条体、旧線条体、視床、青斑核、または脳幹網様体に関わる病変を指し、ジストニア症状の誘発因子となり得る。例としては、肝水晶体変性症、核黄疸、ガングリオシドーシス、淡蒼球黒質変性症、進行性核上性眼筋麻痺、両側基底核石灰化、副甲状腺機能低下症、中毒、脳血管疾患、脳外傷、脳炎、裂脳症、薬剤性ジストニア(L-DOPA、フェノチアジン系薬剤、ブチロフェノン系薬剤、メトクロプラミド、化学療法薬)などが挙げられる。眼瞼痙攣は、背側脳幹虚血や脱髄病変によって引き起こされる可能性があるという報告もある。

病因は不明ですが、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニンなどの神経伝達物質の異常濃度が脳のいくつかの領域で報告されていますが、その意義は依然として不明です。最近の研究では、局所性ジストニアは基底核の異常によって引き起こされることが示唆されています。静的画像検査では異常は確認されていませんが、陽電子放出断層撮影(PET)を用いた動的画像検査では、尾状核、レンズ核、そして視床背内側核への前頭葉投射における代謝率の低下が示されています。したがって、基底核と前頭葉間の接続機能障害がジストニアの主原因と考えられています。

臨床症状

捻転けいれん

捻転痙縮は、1911年にオッペンハイム・Hによって初めて命名されました。これは全身性捻転ジストニア、あるいは筋ジストニア(変形性筋ジストニア)を指します。臨床的には、四肢、体幹、さらには全身の激しく不随意なねじれ運動と異常な姿勢を特徴とします。

原因により、原発性と続発性に分けられます。発症は通常5歳から15歳の間に起こります。家族歴がある人では、2代目は1代目よりも若い年齢で発症する傾向があります。患者の60%は遺伝性で、常染色体優性および劣性遺伝がそれぞれ半数を占め、40%は散発性です。発症率は東ヨーロッパ系ユダヤ人で高くなっています。最近の研究では、この遺伝子は9q34にあり、主に3bpのGAC欠失によって引き起こされることが示されている。線条体のドーパミンレベルが低いことは、原発性ジストニアに関連している可能性があります。フィリピンのパナグ島で、X連鎖常染色体劣性型のジストニアが発見されています。このタイプは20代の成人初期以降に発症し、症状は脚や足、または上半身に始まり、患者の50%が全身性疾患になります。

この疾患はあらゆる年齢で発症する可能性があります。小児期発症者は家族歴を有することが多く、症状は片側または両側の下肢から始まることが多く、徐々に広範囲にわたる不随意な捻転運動や異常姿勢へと進行し、重度の機能障害につながります。成人期発症は散発性であることが多く、症状は上肢または体幹から始まることが多いです。患者の約20%は最終的に全身性ジストニアを発症しますが、通常は重度の障害を引き起こしません。

病気の初期段階では、歩行時に片足のつま先が不随意に底屈し、かかとが地面に着かなくなることがよくあります。これは「つま先歩行」と呼ばれます。病気の初期段階では、この異常な動きは前進歩行などの随意運動にのみ影響し、後進歩行や横歩きなどの他の動作には影響しません。これらの動作は完全に正常です。また、片下肢の突然の屈曲や反射性痙攣として現れることもあります。数ヶ月または数年後には、これらの不随意な異常運動は安静時にも発生し、徐々に隣接する四肢に広がり、最終的には顔面、首、そして全身に広がります。顔面の症状は、まばたきやしかめっ面として現れます。舌と喉の症状は、舌の間欠的な伸展と後退、歯ぎしり、構音障害、嚥下障害を伴います。頸部の症状は、痙性斜頸を引き起こす可能性があり、四肢は伸展、屈曲、回内または回外します。体幹および傍脊柱筋の障害により、全身にねじれや螺旋状の運動が生じ、筋肥大、前弯症、側弯症、骨盤傾斜などを引き起こすことがあります。捻転痙縮は、自発的な運動や精神的ストレス時に悪化し、睡眠後には完全に消失します。筋緊張は捻転中に増強し、捻転運動が停止すると正常に戻るか低下するため、変形性ジストニアと呼ばれます。重症例では正常な運動が不可能になる場合があり、進行すると骨格変形や筋拘縮により重度の障害につながる可能性があります。そのため、捻転成分を伴うジストニアは、捻転性痙縮と呼ばれます。

常染色体優性遺伝の家族内では、同一疾患の家族員が複数存在する場合や、眼瞼痙攣、斜頸、書痙、側弯症などの局所症状が複数組み合わさっている場合があり、多くは上肢から始まり、発症部位に限定された症状が長期間持続することがあります。全身型に進行しても症状は比較的軽度です。

捻転痙縮の診断は難しくなく、顔面、首、体幹、四肢、骨盤の奇妙なねじれや不随意運動に基づいて診断できます。様々な原因が除外できれば、一次性捻転痙縮と診断されます。

痙性斜頸

痙性斜頸は、1652年にオランダの医師トゥルピウスによって初めて報告されました。30歳から50歳の患者に最も多く見られますが、小児や高齢者にも発症する可能性があり、男女比は1:2です。頸筋の痙性または緊張性収縮によって引き起こされ、頭部が硬直して回転します。頸部ジストニアは、頭頸部の異常な姿勢につながるため、内因性頸部ジストニアまたは頸部ジストニアとも呼ばれます。

この疾患の病因については長年議論が続いています。患者の5%から10%は、体の他の部位にも軽度のジストニアを呈しますが、これはジストニアの症状の一つと考えられます。この疾患は家族性であることは稀ですが、リウマチ熱、多発性硬化症、神経梅毒、マラリア、一酸化炭素中毒、特定の薬剤、脳炎、甲状腺機能亢進症、ウィルソン病、ハレルフォルデン・スパッツ病などによって二次的に発症することもあります。

典型的な臨床症状には、安静時の急速な頭部回転と断続的または持続的な頭部傾斜があります。成人発症の痙性斜頸は、典型的には非常に緩徐に進行し、最初は不随意に頭部が片側を向くことから始まり、数日または数ヶ月かけて、これらの回転の頻度と振幅が徐々に増大し、同時に間代性けいれん性の痙攣が重なります。深頸筋と浅頸筋の両方が影響を受ける可能性があり、臨床症状は関与する筋肉群によって異なりますが、胸鎖乳突筋、僧帽筋、および頸板筋の異常収縮が最も一般的です。症状が明らかになる前に、不随意にうなずいたり頭を振ったりする患者もいます。痙攣は長くても短くても休止することがあります。重症例では、筋肉が強直的に収縮し、無秩序で激しい動きにより、頭部が継続的に傾斜しねじれますが、回転方向はさまざまです。罹患筋は肥大する可能性があり、これらの不随意運動は感情的な興奮、歩行、または自転車に乗ることで悪化し、仰臥位で軽減し、睡眠中には完全に消失することがあります。不随意収縮を伴う痙性斜頸は頸神経痛を引き起こす可能性があり、重症の場合は腕に放散し、緊張性頭痛を引き起こすこともあります。痙性斜頸は、他の局所性ジストニアよりも疼痛を伴うことが多く見られます。重篤な症状が長期にわたると、頸筋の拘縮や永久的な変形につながる可能性があります。

急性痙性斜頸は、ハロペリドールやメトクロプラミドなどの薬剤反応によって突然発症することがあります。薬剤の服用を中止するか、抗コリン薬やベンゾジアゼピン系薬剤を投与すると、症状は徐々に正常に戻ります。

メージュ症候群

メージュ症候群は、1910年にフランスの医師アンリ・メージュによって初めて記述され、主に眼瞼痙攣と口腔下顎ジストニアを呈します。この症候群は、1) 眼瞼痙攣、2) 眼瞼痙攣と口腔下顎ジストニアの合併、3) 口腔下顎ジストニアの3つのタイプに分けられます。タイプIIはメージュ症候群の完全型であり、タイプIとIIIは不完全です。臨床的には、眼筋と口と顎の筋肉が主に影響を受けます。眼筋の障害は、眼瞼刺激、ドライアイ、羞明、頻繁な瞬きを呈し、進行して不随意な眼瞼閉鎖に至ることもあります。痙攣は数秒から数分間続きます。ほとんどの症例は両眼に発生しますが、少数の症例では片眼から始まり最終的に両眼に影響を及ぼし、読書や歩行に影響を及ぼし、さらには機能的失明につながることもあります。眼瞼痙攣は、精神的ストレス、明るい光への曝露、読書、凝視などによって悪化することが多く、会話、歌唱、口を開ける、咀嚼、笑うことで軽減し、睡眠中には消失します。口腔筋および下顎筋の痙攣は、口を開閉する、ふくれっ面、ニヤリと笑う、唇をすぼめる、舌を突き出す、ねじる、歯をむき出す、食いしばるなどの症状として現れます。重症の場合、顎の脱臼、歯の摩耗や喪失、歯肉の裂傷、舌や下唇の噛み締めなどを引き起こし、発話や嚥下機能に支障をきたすことがあります。痙攣は会話や咀嚼によって引き起こされることが多く、顎に触れたり、オトガイ下部を圧迫したりすることで軽減できます。痙攣は睡眠中に消失します。

アテトーゼ

アテトーゼは、指痙縮または可動性痙縮とも呼ばれ、主に四肢遠位部に生じる、緩慢で屈曲性の蠕動性不随意運動です。下肢が侵されると、母指はしばしば自発的に背屈します。顔面筋が侵されると、患者は顔をしかめ、様々な「しかめっ面」をします。咽頭筋や舌筋が侵されると、患者の発語は不明瞭になり、嚥下困難を呈し、捻転性痙縮や痙性斜頸を伴うこともあります。不随意運動は精神的ストレス時に悪化し、睡眠に入ると消失します。筋肉が痙攣すると筋緊張が高まりますが、筋肉が弛緩すると正常となり、感覚は正常ですが、知能が低下することがあります。この病気の経過は数年から数十年にわたります。極めて緩徐なアテトーゼは、主に四肢近位部、首筋、体幹筋に影響を及ぼし、体幹周囲のねじれが典型的に現れるねじれけいれんに非常によく似た異常な姿勢を引き起こします。

書痙

書痙をはじめとする職業性筋痙攣は、筆記、ピアノ演奏、タイピングなどの作業中に手や前腕の筋緊張障害や異常な姿勢が生じる疾患です。男性に多く、男女比は約2:1です。発症平均年齢は約39歳です。書痙は主に利き手に発症し、右利きの人が多いため、多くの患者は右手に書痙を起こします。患者はしばしば右手で書痙をしますが、他の動作は正常です。書痙の際、患者の腕は硬直し、ペンを短剣のように持ちます。肘は無意識に外側に反り返り、手首と手は曲げられ、手のひらは横を向き、ペンと紙はほぼ平行になります。書痙の性質や職業上、利き手ではない方の手でしか筆記や作業ができない患者もいます。また、この疾患の家族歴がある患者もいます。

診断と鑑別診断

診断

症状の診断は、病歴、特徴的な症状の発現、不随意運動や異常姿勢の部位に基づいて行うことで通常は難しくありませんが、他の類似した不随意運動症状と区別する必要があります。

鑑別診断

(1)捻転けいれんは舞踏病やスティッフマン症候群と鑑別する必要がある:捻転けいれんと舞踏病を鑑別する鍵は、舞踏病の不随意運動が速く、運動パターンが予測できず、異常姿勢が持続せず、筋緊張が低下するのに対し、捻転けいれんの不随意運動は遅く、運動パターンは比較的固定されており、異常姿勢が持続し、筋緊張が亢進することです。スティッフマン症候群は、体幹筋(頸部傍脊柱筋と腹筋)と四肢近位筋の発作性緊張、硬直、固縮を特徴とし、顔面筋と四肢遠位筋は影響を受けないことがよくあります。硬直は患者の能動運動を著しく制限し、痛みを伴うことがよくあります。筋電図検査では、安静時と筋肉が弛緩しているときの両方で持続的な運動単位の電気的活動を示すことができるため、ジストニアとの鑑別が容易です。

(2)痙性斜頸は、頭部振戦や先天性斜頸との鑑別が必要です。先天性斜頸は、若年期に発症し、胸鎖乳突筋血腫後の線維化、頸椎の先天性欠損または癒合、頸筋炎、頸部リンパ節炎、眼筋麻痺(上斜筋麻痺など)などによって引き起こされることがあります。痙性斜頸は、頭部振戦と同様に、発作性の不随意痙攣を呈することが多く、本態性振戦やパーキンソン病との鑑別が必要です。

(3)メージュ症候群は、顎関節症、下顎不正咬合、片側顔面けいれん、神経症と鑑別する必要がある。片側顔面けいれんは、口や下顎の不随意運動を伴わずに、片側の顔面筋やまぶたのけいれんとして現れる。

(4)ジストニアの診断を確定した後は、可能な限り原因を探索する必要があります。一次性ジストニアでは、一般的に振戦以外の陽性神経症状や徴候は見られません。静的ジストニアの発症、早期の異常姿勢の持続、言語機能の早期障害、突然の発症、急速な進行、片側性ジストニアなどは二次性ジストニアを示唆しており、積極的に原因を探索する必要があります。筋痙攣、認知症、小脳症状、網膜変化、筋萎縮、感覚症状などの他の神経症状や徴候を伴う場合も、二次性ジストニアを示唆します。

二次性ジストニアのスクリーニング方法としては、頭部CTまたはMRI(器質性脳損傷の除外)、頸部MRI(脊髄損傷に起因する頸部ジストニアの除外)、血球塗抹標本(神経棘赤血球症の除外)、代謝スクリーニング(遺伝性代謝疾患の除外)、銅代謝測定および細隙灯顕微鏡検査(ウィルソン病の除外)などがあります。小児期発症の捻転性痙縮に対しては、DYTl遺伝子変異スクリーニングも実施可能です。

病気の治療

治療の選択肢には、薬物療法、A型ボツリヌス毒素の局所注射、手術があります。局所性または分節性ジストニアにはA型ボツリヌス毒素の局所注射が適しており、全身性ジストニアには経口薬とA型ボツリヌス毒素の選択的局所注射が適しています。薬物療法またはA型ボツリヌス毒素に反応しない重症例では、手術が考慮されることがあります。

薬物治療

(1)アルタン:アルタンを大量に投与すると、患者の50%に症状がある程度改善しますが、通常は2~6mg/日まで徐々に増量し、その後は1~2週間ごとに2mgずつ増量し、治療効果が満足のいくものとなり、副作用が明らかでなくなるまで続けます。主な副作用は、かすみ目、口渇、便秘などですが、副作用があるからといって増量する絶対禁忌としないでください。副作用が重篤な場合は、増量を1~2週間延期し、副作用が軽減または完全に消失した後に再び増量することができます。一般に、18歳未満の小児の平均耐量は30~40mg/日、最大耐量は80mg/日です。

(2)ドパミン機能を拮抗する薬剤:ハロペリドール:初回は0.5mgを1日1回服用し、その後徐々に1mgを1日3回服用する。症状が十分にコントロールされていない場合は、効果が認められ、副作用が顕著でなくなるまで増量する。チアプリド:1回50~100mgを1日2~3回服用し、症状が改善し、副作用が顕著でなくなるまで徐々に増量する。ピモジド、クロルプロマジン、テトラベナジンなども用いられる。

(3)ベンゾジアゼピン系薬剤:クロナゼパム1~2mgを成人1日3回服用する。ニトラゼパム、ジアゼパムなども使用できる。

(4)カルバマゼピン:成人:0.1~0.2gを1日3回服用。小児:必要に応じて減量する。クロナゼパムまたはハロペリドールとの併用も可能である。

(5)レボドパ:ドパ反応性ジストニアに劇的な効果を発揮する。

ボツリヌス毒素A型注射

(1)眼瞼痙攣:上眼瞼と下眼瞼の中間部と内側部、および中間部と外側部との境界に、眼瞼縁から2~3mm離れた5~6箇所に注射した。5箇所目は、外眼角から1cm離れた、外眼角側頭側の眼輪筋とした。注射後、約90%の患者に中等度または有意な改善が認められた。注射から改善発現までの潜伏期間は4.2日、平均効果持続期間は15.7週間であった。

(2)顎口腔ジストニア:咬筋、側頭筋、外側翼突筋、内側翼突筋、二腹筋を選択し、各筋肉に2~4箇所注射します。重症の場合は、上顎に5箇所注射することもできます。オトガイ下筋にも注射します。治療効果は約50~70%で、効果は3ヶ月持続しますが、患者によっては1年間持続することもあります。副作用としては、嚥下困難、構音障害、咀嚼力低下などがありますが、いずれも一時的なものです。

(3)痙性斜頸:異常な姿勢や動きの原因となる筋肉を正しく特定し、正確な注射部位を特定することが治療成功の鍵です。筋電図検査下で注射するのが最善ですが、筋電図検査下でも検査なしでも注射効果に差がないとの報告もあります。通常注射する筋肉は、胸鎖乳突筋、僧帽筋、頭頸部頬筋、後頸筋、必要に応じて深頸筋です。治療効果は53%~90%で、振戦や筋肉痛などの随伴症状も緩和されます。効果発現時間は3~10日で、3~6か月持続することが多いです。副作用は頸筋の脱力と嚥下障害で、約14%を占め、通常2週間以内に消失します。繰り返し注射すると効果的です。

(4)書痙およびその他の局所性四肢ジストニア:書痙に対して手や前腕の筋肉に注射する場合、筋腹が薄く、筋肉が重なり合っているため、筋電図モニタリング下で終板領域に注射点を選択できれば効果は高くなります。副作用は手の脱力です。局所注射は前腕、足指、体幹などのジストニアにも使用でき、いずれも一定の効果があります。

手術

電気生理学的研究および PET 研究により、ジストニアは淡蒼球-視床-皮質投射系の損傷によって引き起こされることが示されており、これは視床から前頭運動皮質への異常な求心性インパルスをブロックすることでジストニアを治療するという理論的根拠となっています。

(1)視床切開術:薬物治療に反応しない片側性ジストニアに適している。

(2)末梢手術:頸部ジストニアの治療のための末梢手術には、硬膜外選択的後枝切断術、硬膜外前神経根切断術、脊髄副神経微小血管減圧術の3種類がある。

(3)微小電極誘導焼灼術:捻転性けいれんの治療に使用される。

(4)脳深部刺激療法:淡蒼球の腹側後部に単一電極を定位的に埋め込むことで長期間の脳深部刺激を行うと、症状が著しく改善することが研究で明らかになっている。[2]

病気の予後

放送

予後はタイプによって異なりますが、一般的には良性の経過をたどり、数十年にわたり持続します。原発性書痙の症状は非常に安定しており、転移したり悪化したりすることはほとんどありません。患者の約3分の1に障害が生じる可能性があります。

病気の予防

遺伝的背景を持つ疾患では、予防が特に重要です。予防策としては、近親婚の回避、遺伝カウンセリングの促進、保因者検査、出生前診断などが挙げられます。早期診断、早期治療、そして充実した臨床ケアは、患者の生活の質を向上させるために不可欠です。

ジストニアの中国鍼灸は?

鍼治療はジストニアの補助治療として使用でき、神経機能を調整し、局所の血液循環を改善することで症状を緩和するのに役立ちます。ただし、このアプローチには、個々の状態と西洋医学的治療に基づいた包括的な評価が必要です。

I. ジストニアに対する鍼治療の現状 ジストニアは、不随意筋収縮によって引き起こされる運動障害であり、主に異常な姿勢または反復運動として現れます。現在の西洋医学的治療には、主に経口薬(抗コリン剤など)、ボツリヌス毒素注射、および外科手術(脳深部刺激療法など)が含まれます。鍼治療は、伝統的な療法として、筋肉のけいれんを和らげ、痛みを緩和し、運動機能を改善するために臨床診療でよく使用されています。

研究によると、鍼治療は次のメカニズムを介して作用する可能性があります。 中枢神経系の調整:特定の経穴(合谷、太衝、奉池など)を刺激すると、脳の基底核の機能に影響を与え、異常な神経シグナル伝達を阻害することができます。

1. 局所循環の改善:鍼治療は患部の血液循環を促進し、筋肉の緊張を和らげることができます。

2. 神経伝達物質の調節:いくつかの研究では、鍼治療がドーパミンやγ-アミノ酪酸(GABA)などの筋緊張に関連する神経伝達物質のレベルに影響を与える可能性があることが示唆されています。

3. II. 鍼治療の有効性と限界:その補完的役割は明らかです。

1. 軽度から中等度の鍼治療を受けた患者の場合、鍼治療を薬物療法またはリハビリテーショントレーニングと組み合わせると、有効性が向上し、投薬量が減少し、副作用が軽減されます。局所性ジストニア(眼瞼痙攣や書痙など)にはより効果的ですが、全身症状の改善は遅くなります。個人差が大きいです。

2. 有効性は、病気の経過、病因、経穴の選択、および操作テクニックによって左右され、一部の患者では大幅な改善が見られない場合もあります。エビデンスレベルの向上が必要:3. 既存の研究は、主に小規模な臨床試験であり、長期追跡データが不足しています。作用機序はまだ完全には解明されておらず、より質の高い研究が必要です。

III. 推奨される鍼治療計画:経穴の選択:1. 鍼治療は、主に局所経穴(痙性筋の周囲など)と遠位経穴(足三里や陽陵泉など)を組み合わせ、「経絡を浚渫し、陰陽のバランスを整える」ことを重視します。

標準化された手順:2. 鍼治療は専門の鍼灸師によって行われ、刺激を高めるために電気鍼と温鍼法を併用します。治療頻度は通常、週2~3回で、3~6ヶ月間です。併用治療:3. ボツリヌス毒素注射との相乗効果:鍼治療はボツリヌス毒素の作用持続時間を延長し、注射頻度を減らすことができます。リハビリ訓練との併用:筋肉を弛緩させ、協調性を高めることにより、全体的な機能を改善できます。 IV. 注意事項とリスク 根本的な治療法ではありません:鍼治療は主に症状の緩和に使用され、薬物療法や手術の代わりにはなりません。 1. 禁忌:出血性疾患、皮膚感染症、重度の心血管疾患および脳血管疾患の患者は注意が必要です。

2. 定期的な機関を選択する:不適切な操作による感染や針恐怖症などの問題を回避します。 3. V. まとめ ジストニアに対する鍼治療の有効性は個別化されており、包括的な治療の一部として使用できますが、神経科医による評価後に計画を策定する必要があります。患者は合理的な期待を維持し、単一の治療法に盲目的に依存することを避け、同時に現代医学的方法と定期的なフォローアップ訪問を組み合わせて治療戦略を調整する必要があります。

パーキンソン病

パーキンソン病の概要

パーキンソン症候群は、運動機能に関連する臨床的疾患であり、パーキンソン病、パーキンソン病プラス症候群、二次性パーキンソン症候群、および遺伝性疾患が含まれます。患者は主に60歳以上の人に発生します。一次性パーキンソン症候群の原因はまだ明らかではありませんが、環境要因、遺伝要因、加齢要因が関連している可能性があります。二次性パーキンソン症候群は、薬物、毒素、頭部外傷、代謝性疾患、感染症、脳血管疾患などによって引き起こされる可能性があります。

パーキンソン症候群の症状には、振戦、運動機能の低下、筋固縮、平衡障害などがあります。関連症状としては、認知機能障害、精神病、心理障害、睡眠障害、自律神経機能障害などが挙げられます。

この疾患の治療は、多くの場合、理学療法と薬物療法を組み合わせて行われます。薬物療法が効果がない場合、または効果が著しく低下した場合は、外科的介入が検討されることがあります。一般的な薬剤としては、レボドパ、ドパミン受容体作動薬、モノアミンオキシダーゼB阻害薬などがあります。外科的介入には、定位淡蒼球切開術、視床切開術、または脳深部刺激療法が一般的に用いられます。

現在、パーキンソン病には根治的な治療法はなく、主な治療は病気の進行を遅らせ、生活の質を向上させることを目的としています。二次性パーキンソン症候群の場合、根本的な原因を治療することなく症状が改善する可能性があります。リハビリテーション療法も重要な治療選択肢であり、運動はバランス、柔軟性、筋力を向上させ、筋肉のこわばりや痛みを和らげます。

2025年6月、奉賢区中央病院脳神経外科は奉賢区で初となるパーキンソン病に対する脳深部刺激手術を成功させた。[9]

パーキンソン病

エイリアスパーキンソン病、パーキンソンプラス症候群、非定型パーキンソン病

治療部門神経学、脳神経外科

高発生率グループ60歳以上の男性、農薬や殺虫剤に長期にわたって曝露している人

一般的な原因薬物、毒素、頭部外傷、代謝性疾患、感染症、脳血管疾患

一般的な症状振戦、運動低下、硬直、バランス障害

それは遺伝性ですか?関連調査では、家族歴がパーキンソン病のリスクを高める可能性があることが示されていますが、遺伝性疾患であるかどうかはまだ明らかではありません。

原発性パーキンソン症候群の原因はまだ明らかになっていませんが、関連調査に基づいて関連する危険因子がわかっています。二次性パーキンソン症候群は主に薬物、毒素、頭部外傷、代謝性疾患、感染症、脳血管疾患によって引き起こされます。

特発性パーキンソン症候群

原発性パーキンソン症候群のうち、パーキンソン病は患者の大多数を占めています。パーキンソン病の原因は未だ解明されていませんが、関連する疫学調査では、高齢やパーキンソン病の家族歴がパーキンソン病の発症リスクを高める可能性があることが示されています。また、環境要因、遺伝要因、神経系の老化など、複数の要因がパーキンソン病の発症に関与している可能性もあります。

いくつかの研究でパーキンソン病のリスク低下に関連すると示されている他の要因には、コーヒーやカフェインの摂取、イブプロフェン、スタチンなどがあります。

二次性パーキンソン症候群

薬物、毒素、頭部外傷、代謝性疾患、感染症、脳血管疾患などはすべて二次性パーキンソン症候群を引き起こす可能性があります。

薬物:ドーパミン受容体遮断薬(抗精神病薬、制吐薬)、ペルフェナジン、クロルプロマジン、メトクロプラミドなど、アミオダロン、フルナリジン、レセルピンなど。

毒素: 二硫化炭素、一酸化炭素、シアン化物、1-メチル-4-フェニル-1,2,3,6-テトラヒドロピリジンなど。

ウィルソン病、副甲状腺機能低下症、偽性副甲状腺機能低下症、慢性肝不全などの代謝性疾患およびその他の疾患。

脳炎後症候群、エイズ、亜急性硬化性全脳炎、プリオン病、トキソプラズマ症などの感染症。

脳血管疾患および小血管疾患(特に基底核の多発性ラクナ梗塞および/またはビンスワンガー病)は血管性パーキンソン症候群を引き起こす可能性がありますが、ほとんどの基底核梗塞はパーキンソン症候群の症状を引き起こしません。

パーキンソン症候群は、振戦、運動機能低下、筋固縮、バランス障害を特徴とする運動機能に関連する臨床症候群です。臨床的には、症状に基づいて一次性パーキンソニズムと二次性パーキンソニズムを区別することは困難であり、パーキンソニズムの症状の多くはパーキンソン病の症状と類似しています。

初期症状

パーキンソン病の初期段階では、安静時振戦がみられることがありますが、断続的な場合が多く、周囲の人に気づかれないこともあります。パーキンソン病患者の約半数は、振戦を自分で感じ取ることができ、起立性低血圧や嗅覚障害といった比較的早期の症状も現れることがあります。

典型的な症状

振戦

安静時振戦は一般的であり、体の震えている部分が重力によって支えられており、意図的な動きをしていないときに最も顕著になります。

運動低下

患者の 80% は病気の発症時に運動障害を示しますが、これはこの病気の患者に最もよく見られる身体的兆候であり、この病気の患者の障害の主な原因です。

筋肉の硬直

患者の75%から90%に、関節の受動運動に対する抵抗が増大する、いわゆるミオトニー(筋硬直)がみられます。ミオトニーは通常片側性で、みられる場合は振戦と同じ側に現れることが多いです。

不安定な姿勢

中枢性姿勢反射の障害により生じる姿勢の不安定性、不均衡感、転倒傾向は、重大な傷害の危険性を伴い、典型的には病気の比較的後期に発症します。

関連症状

認知障害と認知症

パーキンソン病の患者のほとんどは認知障害や認知症を患っています。

精神病と幻覚

ほとんどの抗パーキンソン病薬は精神病を引き起こす可能性があり、薬物治療を受けているパーキンソン病患者の20~40%に精神病が発症します。幻視は最も一般的な精神病症状です。

精神障害

うつ病、不安、意志の欠如、感情的無関心は、パーキンソン病患者に最もよく見られる精神障害です。

睡眠障害

パーキンソン病患者の 50% 以上が、不眠症、睡眠発作を伴う日中の眠気、むずむず脚症候群などの睡眠障害を経験します。

他の

パーキンソン症候群の患者の多くは疲労感を経験します。さらに、起立性低血圧、便秘、嚥下障害、発汗、排尿障害、性機能障害などの自律神経機能障害も起こる場合があります。

医療を求める

放送

パーキンソン症候群は、主に慢性疾患です。パーキンソン病の疑いがある場合は、神経内科を受診して治療を受けることができます。この病気は主に臨床症状と徴候に基づいて診断されますが、明確な診断基準はありません。

治療部門

神経学と脳神経外科。

診断基準

パーキンソン症候群の診断は、3つの主要な運動症状、すなわち動作緩慢と、少なくとも1つの安静時振戦または筋強剛という症状に基づいて行われます。これらの症状は明白で、他の干渉因子との関連がないことが必要です。

すべての中核運動症状は、統一パーキンソン病評価尺度(UPDRS)に記載されている方法に従って評価する必要があります。この評価尺度は比較的複雑であるため、症状の評価は医師が行う必要があります。

関連検査

パーキンソニズムは臨床診断であり、最も大きな割合を占めるパーキンソン病の診断も依然として臨床診断です。神経診断検査は、パーキンソン病が疑われる場合の評価にはあまり役立ちません。

身体検査

動作緩慢:持続的な運動中における動作の緩慢さ、および動作範囲または速度の低下。この項目は、MDS-UPDRSの指タッピング(3.4)、手の動作(3.5)、回内回外運動(3.6)、つま先タッピング(3.7)、および足タッピング(3.8)を用いて評価できます。

ミオトニー:患者がリラックスした姿勢をとっているとき、四肢と首の主要関節の受動運動が緩慢です。硬直とは、具体的には「鉛管のような」抵抗を指します。鉛管のような抵抗を伴わない「歯車のような」硬直は、強直の最低基準を満たしません。

安静時振戦:四肢が完全に静止しているときに生じる4~6Hzの振戦(運動開始後には抑制される)。この振戦は、MDS-UPDRSの基準3.17および3.18を用いて、問診および身体診察中に診断できます。単独の運動時振戦および姿勢時振戦(MDS-UPDRSの基準3.15および3.16)は、パーキンソン症候群の診断基準を満たしません。

嗅覚検査:嗅覚検査は、パーキンソン病と他のパーキンソン症候群との鑑別に有用であると考えられています。パーキンソン病では嗅覚障害がよく見られますが、多系統萎縮症や血管性パーキンソン症候群の患者では、嗅覚障害は軽度または全くありません。

画像検査

頭部MRI

神経画像検査は一般にパーキンソン病の疑いの評価において診断には役立ちませんが、特定の構造異常(水頭症、腫瘍、ラクナ梗塞など)を除外するために脳 MRI が行われる場合があります。

高度なMRI技術

MR ボリューム測定法、MR スペクトロスコピー、磁化移動イメージング、拡散強調 MRI、拡散テンソル MRI、高解像度イメージングなどのより高度な MRI 技術は、有望な検出方法です。

ペット

ドーパミンニューロンの完全性を評価するために、ドーパミントランスポーターおよび小胞モノアミントランスポーターに結合するリガンドや、線条体の芳香族アミノ酸脱炭酸酵素活性のマーカーである 18F-フルオロドーパなど、いくつかの異なるタイプの PET リガンドが利用可能です。

他の

例えば、脳実質超音波検査や自律神経機能検査もパーキンソン症候群の臨床診断の参考になります。

鑑別診断

パーキンソン症候群は、動作緩慢、固縮、振戦などを特徴とする症候群のグループの総称であり、その鑑別診断は比較的広範囲にわたります。

特発性パーキンソン症候群

パーキンソン病(PD)

パーキンソニズムの原因は多岐にわたりますが、最も一般的なのはパーキンソン病です。パーキンソン病は典型的には、非定型安静時振戦とドパミン作動性振戦への良好な反応を特徴とします。パーキンソン病の診断は、一般的に臨床基準に基づいて行われます。

非定型パーキンソン病

非定型パーキンソニズムは、パーキンソン病よりも広範囲にわたる神経変性疾患群です。非定型パーキンソニズムの一般的な特徴としては、早期の言語・歩行障害、安静時振戦の欠如、症状の非対称性、レボドパへの反応不良、急速な臨床進行などが挙げられます。

二次性パーキンソン症候群

薬剤性パーキンソニズムは、薬剤、毒素、頭部外傷、代謝性疾患、感染症、脳血管疾患などによって引き起こされることが多いです。薬剤性パーキンソニズムは、安静時振戦の非対称性発現など、パーキンソン病と臨床的特徴を共有することがあります。このような患者は、向精神薬ドパミンなどのドパミン拮抗薬を長期にわたって使用することがよくあります。小血管疾患は血管性パーキンソニズムにつながる可能性があり、その診断には脳血管障害の証拠が必要です。その他の原因によるパーキンソニズムはそれほど一般的ではなく、病歴に基づいて診断できます。

原発性パーキンソン症候群の治療には、病気の初期段階における理学療法と機能訓練が含まれます。薬物療法は一度開始したら生涯にわたって継続する必要があり、医師は個々の患者に合わせて投薬計画を調整する必要があります。手術は、標準化された薬物療法で効果がみられない場合、または効果が著しく低下した場合、特に運動機能の変動やジスキネジアのある患者にのみ検討されるべきです。二次性パーキンソン症候群の治療は、根本原因の除去に重点を置きます。

一般的な治療

パーキンソン病の初期段階では、理学療法と機能訓練が主な治療選択肢となります。リハビリテーション運動は、硬直と屈曲を軽減するのに役立ちます。早歩き、太極拳、水泳、水中エアロビクスも効果的です。代償不全期には薬物療法が適応となります。薬物療法が効果を示さない、または著しく効果が減弱した場合にのみ、手術が検討されます。

ライフスタイルの調整

パーキンソン病患者は、発症から経過を通して良好な栄養状態を維持する必要があります。太極拳やウォーキングなどの適切な運動と日常生活を心がけ、過度な運動は避けてください。活動中は安全に注意し、転倒を予防してください。

入院治療

パーキンソン病患者が入院する場合、特に起立性低血圧の患者は転倒を避けるためにゆっくりと体位を変えることに注意する必要があります。入院中は、床ずれや誤嚥性肺炎などの予防に注意する必要があります。

薬物治療

パーキンソン病の治療は現在最も研究が進んでいる一方、他のタイプのパーキンソン病の治療選択肢は標準化されておらず、研究も進んでいません。パーキンソン病患者は一度薬を服用し始めると、生涯にわたって服用しなければなりません。機能代償不全の初期段階では、可能な限りレボドパ以外の薬剤を使用するべきであり、レボドパ系薬剤は効果が不十分な場合にのみ使用します。薬は低用量から開始し、効果が現れるまで最小用量で維持する必要があります。以下は、パーキンソン病の治療に使用される主な薬剤の概要です。

ドーパミン補充療法

一般的には、レボドパと脱炭酸酵素阻害剤の配合剤が使用されます。レボドパはパーキンソン病の対症療法に最も効果的な薬剤です。

ドーパミン受容体作動薬(DA)

DA は合成薬の一種で、一般的に使用される薬にはブロモクリプチン、ペルゴリド、ピリベジル徐放錠、プラミペキソールなどがあります。

モノアミン酸化酵素B阻害剤

パーキンソン病の初期治療において、主に単独療法または併用療法として使用され、神経保護作用を有する可能性があります。一般的に使用される薬剤には、セレギリン、ラサギリン、サフィナミドなどがあります。

抗コリン薬

線条体内の神経伝達物質のバランスを維持するのに役立ち、主に軽症の初期段階の患者に使用されます。振戦には効果がありますが、筋強剛や動作緩慢には効果が劣ります。トリヘキシフェニジルは最も一般的に使用される抗コリン薬です。

アマンタジン

主に病気の初期段階の患者に使用され、振戦よりも運動低下や筋固縮に効果的です。

外科的治療

パーキンソン症候群の外科的治療は、パーキンソン病患者に対してより一般的に行われます。一般的に、標準化された薬物治療が無効であるか、効果が著しく低下している場合、特に運動機能の変動やジスキネジアのある患者では、外科的治療が考慮されることがあります。

定位淡蒼球切開術または視床切開術

淡蒼球はミオトニアに対してより効果的であり、視床切開は振戦に対してより効果的である。片側淡蒼球切開は一般的により安全である。長期的な有効性は不明である。

深部脳刺激療法

パーキンソン病患者の脳の特定の核に微小電極を埋め込み、パルスジェネレータが規定のパラメータで持続的な電気刺激を与えます。このアプローチは、正確なターゲティング、病変サイズが最小、高い安全性、効果が長く続くなどの利点がありますが、比較的高価です。正確な術前ターゲティング:3D MRIとCT画像融合技術を患者の症状プロファイルと組み合わせることで、脳の2つのターゲット(視床下核STNと黒質網様部SNR)を正確に特定します。リアルタイム術中モニタリング:8接点微小電極記録技術を使用して、ターゲット機能を動的に検証し、ミリメートルレベルの電極配置を保証します。科学的な術後管理:手術後2日目に軽微なパラメータ調整を行い、症状のコントロールと患者の快適さの最適なバランスを実現するようにパラメータを最適化します。

2025年6月、奉賢区中央病院脳神経外科は、奉賢区で初めてパーキンソン病に対する脳深部刺激手術を成功裏に完了しました。この手術では、最先端のデュアルターゲット8接点技術が用いられました。手術翌日に装置を作動させたところ、患者の四肢の硬直と動作緩慢の症状は大幅に改善しました。[9]

予後

原発性パーキンソン症候群(パーキンソン病など)は現在のところ根治的治療法がなく、包括的な治療が病気の進行を遅らせ、生活の質を向上させる唯一の方法です。二次性パーキンソン症候群は、原因が除去されると、元の状態を維持することができます。

治癒的

一般的に、パーキンソン病などの一次性パーキンソン症候群は治癒できず、臨床治療では病気の進行を遅らせることしかできませんが、二次性パーキンソン症候群は原因が除去されれば悪化し続けることはなく、元のレベルを維持する可能性が高くなります。

重大度

パーキンソン病はパーキンソン症候群の中で最も多くみられる疾患です。2015年には、世界中で約620万人がパーキンソン病に罹患し、11万7千人が死亡しました。中国では、65歳以上のパーキンソン病罹患率は10万人あたり1,700人に達し、加齢とともに増加し、家族や社会に大きな負担をかけています。

リハビリテーション

リハビリテーション運動は、肩、股関節、背中の痛みなどの硬直や屈曲を軽減し、一部の運動機能を改善する可能性があります。運動を通してバランス、柔軟性、筋力を向上させることに重点を置くべきです。早歩き、太極拳、水泳、水中エアロビクスは比較的効果的な運動です。患者の機能的転帰を改善できるその他の対策としては、標準的な理学療法とスキルトレーニングを含む多分野にわたる包括的リハビリテーション療法、トレッドミルトレーニング、バランストレーニング、高強度レジスタンストレーニング、視覚(鏡)、聴覚(メトロノーム)、触覚フィードバックによるプロンプトトレーニング、そして能動的な音楽療法などがあります。

合併症

嚥下障害、栄養失調、肺感染症、床ずれ、尿路感染症、起立性低血圧、精神障害、知的障害、四肢拘縮はパーキンソン症候群の患者によく見られる合併症です。

パーキンソン病の中国鍼灸は?

鍼治療は、主に神経伝達物質の調節、脳血流の改善、そして運動症状と非運動症状の緩和によってパーキンソン病を治療します。

現代の研究では、鍼治療が特定の経穴(百会経穴、風池経穴、合谷経など)を刺激することでドーパミン分泌を促進し、神経炎症を抑制することで、振戦や筋硬直などの症状を緩和することが示唆されています。

臨床的には、薬物療法やリハビリテーション訓練と併用する補助療法として用いられることが多いです。I. パーキンソン病治療における鍼治療の作用機序 神経伝達物質バランスの調節:鍼治療は脳内のドーパミンニューロンを活性化し、線条体ドーパミンレベルを上昇させ、動作緩慢や振戦などの症状を改善します。

1. 脳の血流と代謝の改善: 頭部の経穴 (百会や四神叢など) を刺激すると、脳への血液酸素供給が増加し、神経変性の進行を遅らせます。

2. 酸化ストレスと炎症の抑制: いくつかの研究では、鍼治療により脳内の炎症性因子 (IL-6 や TNF-α など) のレベルが低下し、ニューロンが保護されることがわかっています。

3. II. よく使用される経穴と治療計画 コア経穴: 1. 百会 (頭頂部中央): 脳機能を調整し、運動障害を緩和します。 奉血 (首の後ろの両側): 脳の血液供給を改善し、首のこわばりを緩和します。 合谷 (親指の付け根と親指の間): 体全体の気と血を調整し、震えを軽減します。

太充(足の甲の第 1 中足骨と第 2 中足骨の間):肝臓を鎮め、風を消し、手足のこわばりを解消します。 補助経穴: 2. 下肢の衰弱:足三里と陽陵泉を追加します。睡眠障害:神門と内関を追加します。

便秘:天刹と上聚虚を追加します。 治療コースと頻度:通常、治療は週 3〜5 回で、1 コースは 10〜15 回です。効果を維持するには長期の遵守が必要です。 3. III. 鍼治療の臨床実践 伝統鍼治療:糸状の鍼を使用して経穴を刺激し、持ち上げ、挿入、ねじりのテクニックを組み合わせ、鍼を 20〜30 分間保持します。

1. 電気鍼治療:電気鍼療法は、低周波電流を使用して刺激を強化するために鍼治療を組み合わせます。重度の筋緊張亢進の患者によく使用されます。 2. 頭皮鍼療法(焦頭鍼療法):運動および舞踏アテトーゼ領域を刺激し、大脳皮質の対応する機能領域に直接影響を及ぼします。

3. 灸と温鍼療法:温経穴を刺激して気と血液の循環を改善し、悪寒や倦怠感などの虚弱症候群の患者に適しています。

4. IV. 注意事項と制限事項: 個別化治療:パーキンソン病には複雑な分類(振戦型、固縮型など)があり、症状に合わせて経穴の選択と刺激の強度を調整する必要があります。 1. 有効性の変動:一部の患者は鍼療法に敏感で、症状が大幅に改善しますが、病気が進行した患者や認知障害のある患者では効果が限られる場合があります。 2. 西洋医学との統合が必要:鍼治療はレボドパなどの薬物の代わりにはならず、神経内科医の指導の下で包括的な管理が必要です。 3. 安全性:針酔いや局所出血を引き起こす可能性のある過度の刺激を避けるため、専門医が実施する必要があります。

4. V. 研究の現状と今後の展望:現在、パーキンソン病に対する鍼治療のエビデンスに基づくエビデンスは限られており、ほとんどの研究は小規模な臨床試験で構成されています。 2020年のメタアナリシスでは、西洋医学と組み合わせた鍼治療によりUPDRS(パーキンソン病評価スケール)スコアが大幅に改善できることが示されましたが、鍼治療単独の有効性はまだ明らかではありません。長期的な有効性と作用機序を検証するには、より大規模なサンプルと複数の施設による今後の研究が必要です。 要約すると、鍼治療はパーキンソン病に対する安全で副作用の少ない補助療法となり得ますが、その有効性は慎重に検討する必要があり、標準化された治療と定期的なフォローアップが推奨されます。

椎間板がヘタってくると若くても腰痛になる!

高齢化に伴って椎間板がすり減る(ヘタる)と、腰痛になりやすくなります。

これは「加齢性変化」によるごく自然な現象ですが、仕組みを理解すると予防や対策がしやすくなります。

以下、専門的な内容もわかりやすく解説します。

🔹1. 椎間板とは?

椎間板(ついかんばん)は、背骨(脊椎)の骨と骨の間にあるクッションのような軟骨組織です。

役割は主に3つ:

-

衝撃吸収(クッション機能)

-

背骨の可動性(曲げ伸ばし・ねじり)

-

重力の分散(上半身の体重を支える)

構造的には、

-

外側が「線維輪(せんいりん)」という硬い輪っか

-

内側が「髄核(ずいかく)」というゼリー状の物質

からできています。

🔹2. 加齢で椎間板が“ヘタる”仕組み

年齢を重ねると、椎間板は次のように変化します:

| 加齢変化 | 内容 |

|---|---|

| 水分が減る | 髄核の含水量が若年期は80%程度 → 高齢では60%以下に低下 |

| 弾力が失われる | クッション性がなくなり、衝撃を吸収できない |

| 厚みが減る | 椎間板の高さが低下し、骨同士が近づく |

| ひび割れが生じる | 線維輪が脆くなり、小さな亀裂が入る |

| 骨の変形(骨棘) | 椎間板のすり減りを補うため骨がトゲ状に変形する |

この状態を**「椎間板変性(ついかんばんへんせい)」**と呼びます。

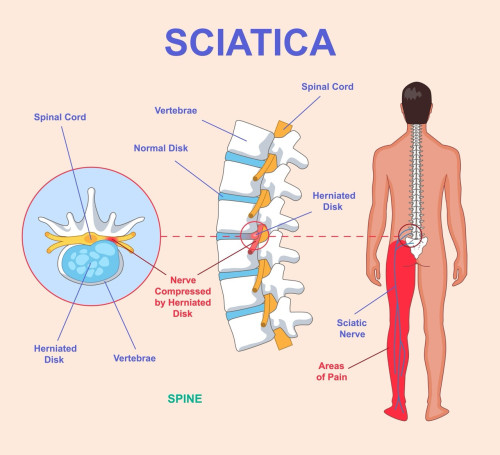

🔹3. 椎間板変性が腰痛を起こすメカニズム

-

神経への刺激

椎間板の亀裂や変形が周囲の神経終末を刺激し、痛みを感じます。 -

関節や筋肉への負担増加

クッション機能が弱まるため、椎間関節や筋肉が代わりに負担を負い、炎症やこりが起こる。 -

姿勢バランスの崩れ

椎間板が薄くなると、背骨の並び(アライメント)が乱れ、腰への負担が偏る。 -

神経圧迫

椎間板が突出すると、神経根を圧迫して坐骨神経痛を発症。

🔹4. 症状の特徴

-

腰の重だるさ・こわばり感

-

朝起きたときに痛いが、動くと少し楽になる

-

長時間立つ・座ると痛みが強くなる

-

くしゃみや前屈みでズキッと痛むことも

-

進行すると**下肢のしびれや痛み(坐骨神経痛)**が出る場合も

🔹5. 関連疾患(加齢性椎間板変性から発展するもの)

-

腰椎椎間板ヘルニア:突出した椎間板が神経を圧迫

-

腰椎すべり症:椎間板が潰れ、骨が前後にズレる

-

腰部脊柱管狭窄症:神経の通り道が狭くなる

-

椎間関節症:関節への負担増加で炎症が起こる

🔹6. 対策と予防法

椎間板の老化を「止める」ことはできませんが、進行を遅らせる・症状を軽くすることは可能です。

💪 体のケア

-

体幹筋(特に腹横筋・多裂筋)を鍛える

→ 椎間板にかかる圧力を減らす -

ストレッチ(ハムストリング・腰背筋群)

→ 筋肉の緊張を和らげ、血流改善 -

正しい姿勢を意識する

→ 猫背や反り腰は椎間板への負担増 -

ウォーキングや軽い運動

→ 椎間板は「動くことで栄養を受け取る」組織

🛠 生活習慣の工夫

-

長時間座るときは腰にクッションを当てる

-

重い物を持つときは膝を曲げて持ち上げる

-

体重を適正に保つ(肥満は椎間板圧を増加させる)

-

喫煙を控える(ニコチンで椎間板の血流が悪化)

🔹7. 医療的対応

痛みが強い場合やしびれが出る場合は、

整形外科で以下のような治療が行われます:

-

消炎鎮痛薬(NSAIDs)

-

理学療法・運動療法

-

牽引・温熱療法

-

ブロック注射

-

(重症例)手術(椎間板切除・固定術など)

🔹まとめ

-

高齢化に伴い椎間板の水分・弾力が減る → 腰痛の原因に

-

椎間板が「ヘタる」と、関節・筋肉・神経に二次的な負担が発生

-

運動・姿勢・筋力維持で進行を抑えられる

-

早期にケアすれば、慢性腰痛や神経痛を予防できる

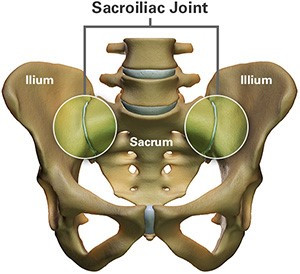

(骨盤性腰痛)仙腸関節と脊椎関節に問題が生じると坐骨神経痛・腰痛になる!

🔹1. 仙腸関節による腰痛

仙腸関節は、骨盤の「仙骨」と「腸骨」をつなぐ関節で、上半身の重さを支える重要な部分です。

この関節がずれたり、炎症を起こしたり、動きが悪くなったりすると、腰の片側やお尻の奥に痛みが出ることがあります。

特徴的な症状:

腰の片側が痛い

お尻や太ももに鈍痛(坐骨神経痛に似る)

長時間立つ・座ると悪化

体をねじると痛む

🔹2. 脊椎(腰椎)由来の腰痛

脊椎の関節(椎間関節)や椎間板に異常があると、慢性的な腰痛や神経痛の原因になります。

代表的な疾患:

椎間関節症:背骨の関節に炎症や変形が起こる

椎間板ヘルニア:神経を圧迫して痛み・しびれ

脊柱管狭窄症:神経の通り道が狭くなって脚の痛み・しびれ

特徴的な症状:

腰を後ろに反らすと痛い

朝起きたときにこわばる

長時間の立ち姿勢で痛みが増す

下肢のしびれ・脱力感

🔹3. 鑑別のポイント

痛みが片側の臀部中心なら仙腸関節由来の可能性が高い

痛みが腰の中央から両側なら脊椎由来のことが多い

両方に異常がある人も少なくありません

🔹4. 改善の方向性

整形外科や整骨院で評価(X線・MRIなど)

骨盤矯正・リハビリ(仙腸関節の可動性改善)

体幹筋トレーニング(腹横筋・多裂筋を鍛える)

長時間同じ姿勢を避ける(座りすぎ注意)

脊椎関節由来の坐骨神経痛はしんどくなりやすい?

脊椎の関節や椎間板からくる坐骨神経痛は、単なる「腰痛」とは違い、神経が圧迫される痛みなので、痛みの質や影響範囲が深刻になりやすいです。

🔹脊椎関節由来の坐骨神経痛とは

主に以下のような疾患が原因で起こります:

腰椎椎間板ヘルニア

腰椎すべり症

腰部脊柱管狭窄症

椎間関節症(関節の炎症が神経を刺激)

これらにより、**坐骨神経(腰から足にかけて走る太い神経)**が圧迫・炎症を起こすことで痛みやしびれが出ます。

🔹症状の特徴

腰からお尻、太ももの裏、ふくらはぎ、足先まで痛みやしびれが走る

「ビリビリ」「ズキン」「ジンジン」といった神経痛特有の痛み

座っていると痛みが悪化(特に長時間)

立ち上がる・前屈みになると強くなることも

ひどい場合、夜眠れないほどの痛みや歩行困難になることも

🔹「しんどさ」の理由

神経が刺激される痛みなので、普通の筋肉痛より強烈

慢性的に続くことが多く、痛みとストレスで体力・気力が消耗

眠りにくい・姿勢が限られるため、睡眠不足や自律神経の乱れも生じやすい

🔹回復の方向性

安静+神経の炎症を抑える治療(鎮痛剤、ブロック注射)

**理学療法(ストレッチ・筋トレ)**で腰椎への負担軽減

腰を温める・冷やすなど症状に応じたセルフケア

長期化している場合は、MRI検査で原因部位を特定して治療方針を立てる

💡補足:

精神的ストレスや姿勢の悪さで痛みが増すケースも多いです。

特に「痛みによる不安」や「動けないストレス」で神経が過敏化することがあります。

骨盤性腰痛はとくにしんどい!

「骨盤性腰痛(こつばんせいようつう)」は、骨盤まわりの関節や靭帯、筋肉のトラブルによって起こる腰痛の一種で、実は腰痛の中でもかなり多いタイプです。

以下で、わかりやすく詳しく説明します。

🔹1. 骨盤性腰痛とは?

骨盤性腰痛とは、骨盤の構造的なゆがみや不安定性によって生じる腰痛のことです。

主に問題が起こるのは以下の部位です:

仙腸関節(せんちょうかんせつ)

仙骨と腸骨をつなぐ関節。腰の下、左右のお尻の奥に位置。

恥骨結合(ちこつけつごう)

骨盤の前側中央にある軟骨性の結合部。

骨盤支持筋群(腸腰筋・殿筋・骨盤底筋など)

これらの部位にズレ・炎症・過緊張・筋力低下があると、腰の痛みとして感じられます。

🔹2. 骨盤性腰痛の原因

以下のような要因で骨盤が不安定になり、痛みが出やすくなります:

原因 説明

姿勢の悪さ 長時間の座位・脚を組む・片足重心などで骨盤が歪む

出産 妊娠・出産で骨盤周囲の靭帯がゆるむ

筋力低下 体幹や殿筋の弱化で骨盤を支えられなくなる

運動不足または過剰 バランスの悪い負荷で仙腸関節が炎症を起こす

外傷 転倒や交通事故などによる骨盤の微妙なズレ

🔹3. 症状の特徴

骨盤性腰痛は、一般的な腰椎由来の腰痛と少し異なる特徴があります。

骨盤性腰痛の特徴 腰椎性腰痛(椎間板・関節など)との違い

痛みが片側に出ることが多い 腰の中心や両側に出ることが多い

お尻の奥・仙骨付近が痛い 腰の中央部が痛い

立ち上がり・片足立ち・寝返りで痛む 前屈・後屈で痛むことが多い

足に軽い放散痛が出ることもある 明確な坐骨神経痛が出やすい

レントゲンでは異常が見つからないことが多い 椎間板や骨の変形が写る場合がある

🔹4. 検査と診断

整形外科では以下のような方法で確認します:

圧痛検査(仙腸関節を押して痛みの有無を見る)

FABERテスト(脚を開いて仙腸関節に負荷をかける)

MRI・X線(他の腰椎性疾患を除外)

ブロック注射テスト(痛みが軽減すれば仙腸関節由来の可能性高)

🔹5. 治療・改善方法

🩺 医療的アプローチ

消炎鎮痛剤(NSAIDs):炎症を抑える

仙腸関節ブロック注射:痛みの伝達を遮断

骨盤ベルト:関節の安定化

理学療法:骨盤周囲の筋バランスを整える

💪 自然回復・予防のためのケア

体幹筋(腹横筋・多裂筋)を鍛える

骨盤底筋トレーニング(出産後の女性に特に有効)

ストレッチ(梨状筋・大殿筋・腸腰筋)

片足立ちや脚組みの癖を直す

長時間の同姿勢を避ける(1時間に1回は立ち上がる)

🔹6. 放置すると…

骨盤のゆがみが固定化し、慢性腰痛・坐骨神経痛・股関節痛などを誘発することがあります。

また、左右の筋肉バランスが崩れて肩こり・膝痛・頭痛に波及する場合もあります。

🔹まとめ

骨盤性腰痛は「骨盤のズレや不安定さ」が原因

痛みはお尻の奥や片側の腰に出やすい

姿勢・筋力・生活習慣の改善で大きく良くなる

放置せず、整形外科や理学療法士の評価が大切